社会福祉法人 仁生社

江戸川病院

2026-02-03更新

東京都東部の基幹病院、地域に密着した急性期医療を展開し第二次救急医療、がん医療に力をいれています。

その中で薬剤科は、教育研修はもちろんのこと、資格取得支援にも積極的に取り組んでいます。

当院では、多職種で行うPBPM委員会にて承認された、医師と薬剤師が事前に合意作成したプロトコールが複数あり、一部の検査や処方などの代行オーダーを薬剤師が行っています。

PBPMの導入により、薬剤師の専門能力に基づく薬物治療の高度化や安全性確保、医師の業務負担軽減などが期待できます。また、病院薬剤師がPBPMを実施することで、他職種の時間外勤務の抑制にもつながっています。

薬剤科では医療安全への取り組みにも力を入れています。

当院の調剤支援システム

・処方監査システム:発行される処方箋には相互作用、薬剤重複(他科含む)の解析結果が表示されるため調剤の段階で適切に疑義照会を行います

・調剤監査システム:薬剤のとりまちがいを処方せんと薬剤のバーコードによる相互チェックで防止しています

・処方箋の工夫:

①最新の身長、体重、検査値が表示されるため患者さんの状態に応じたお薬の量や服用・使用方法、飲み合わせなど、疑義照会・処方提案を適切に行います

②薬剤の規格(mg)は通常薬剤名の最後に記載されますが、複数規格がある薬剤は取り違えを防ぐため、規格を薬剤名の先頭に出し他剤との差別化を図っています。また、複数規格あり薬剤のみ印字色を変更することで視覚的にわかりやすくしています

その他の取り組み

看護部の業務支援として定期処方は全て一包化しています。

患者さんの嚥下状態に応じて簡易懸濁や粉砕、剤形変更にも看護部と共同で取り組んでいます。

患者さんからの飲み合わせや副作用などの薬についてのご相談・ご質問は24時間体制でお受けしています。問い合わせ内容は電子カルテを通し、他職種や関連施設で共有することで医療の質の向上につながっています。

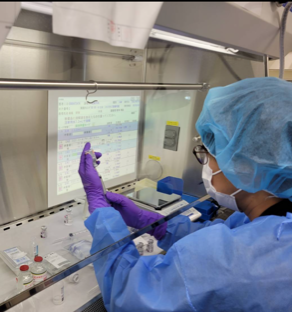

中心静脈栄養の高カロリー輸液はクリーン・ベンチを使用し薬剤科でのミキシングを365日対応で行っています。必要に応じて無菌調製が必要な薬剤の調製も行っています。

抗癌剤については外来化学療法センターに設置された安全キャビネットで全例薬剤師が行っています。

抗癌剤の調製には注射薬混注監査システムが導入され、バーコードとシステムに連動した電子天秤で患者名と薬品の種類、秤取量を監査し、より安全な抗癌剤治療を行う体制となっています。

現在10病棟で薬剤師が薬剤管理指導業務、病棟薬剤業務実施加算を行っています。

直接患者さんに指導を行うことで得る経験は貴重であると考えています。

病棟スタッフへの情報提供、医師の処方支援、TDMなどのCDTM(共同薬物治療管理業務)

など薬剤師の職能を生かせる場と考え積極的に行っています。

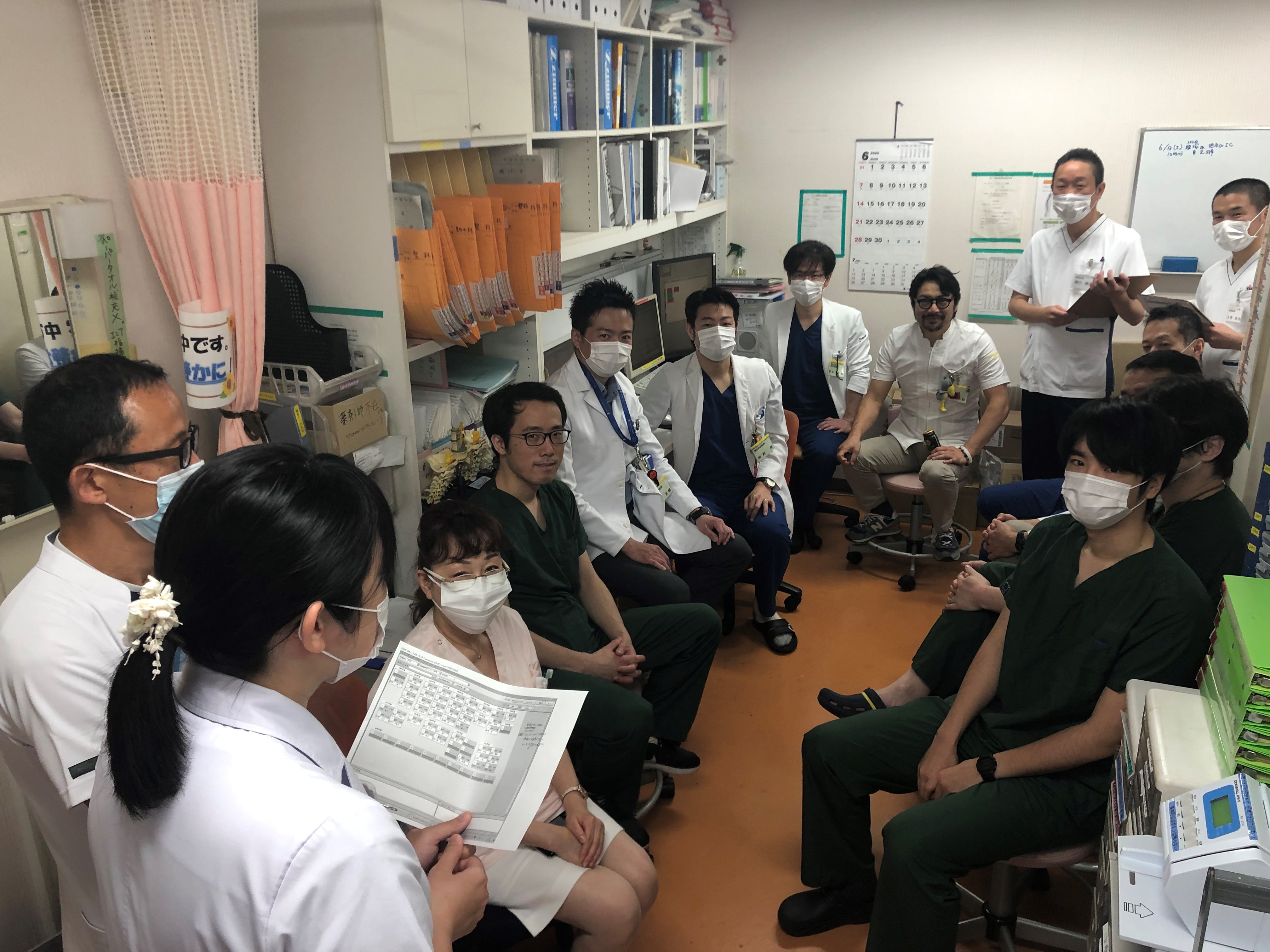

病棟カンファレンスに参加し他職種での意見交換をしています。

定時の処方薬については内服・注射共に病棟担当薬剤師が事前に薬剤名、投与量、投与法、投与時間、相互作用などを確認し安全な医療を提供しています。

手術や検査等で休薬が必要な薬剤の休薬確認も病棟薬剤師が行っています。

薬の確認だけでは無く、術後の疼痛管理や患者さんの心のケアも病棟薬剤師の大切な業務と考え、実践しています。

退院時には薬剤情報やお薬手帳だけでなく、入院中の薬剤情報を提供することで他医療機関でも活用できるようにしています。

病棟の定数配置薬や救急カートの薬剤の補充・期限の管理も病棟担当薬剤師が行っています。

・平均指導件数:1834.8件/月平均

・持参薬識別:100%

・入院患者指導介入率:95.31%/月平均

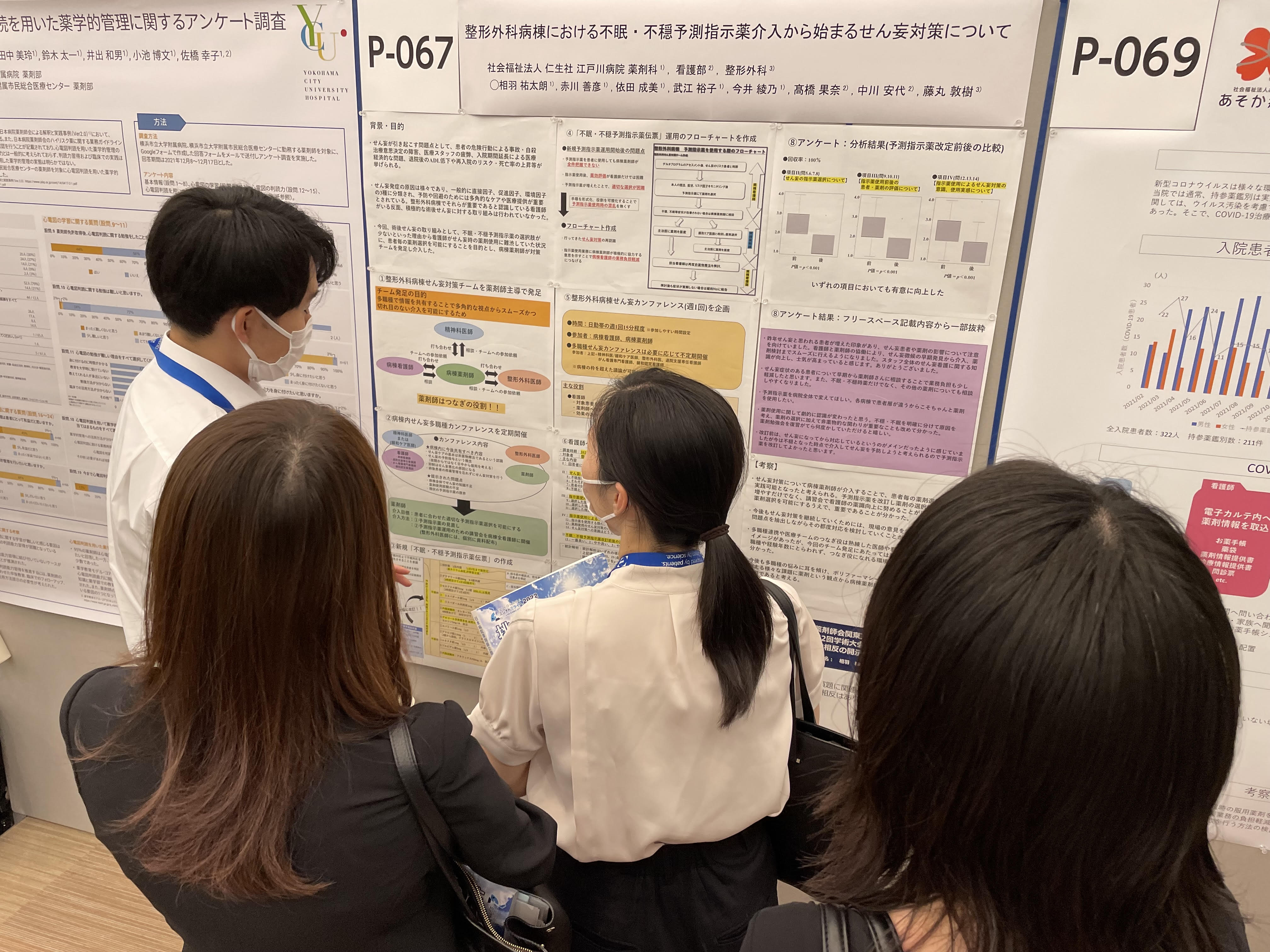

現在、勤務している整形外科病棟ではせん妄対策に難渋していることを知り、医師・看護師・薬剤師でせん妄対策チームを発足し、薬剤の講習、処方薬やせん妄のスクリーニングの統一化を図りました。週1回のカンファレンスで患者を抽出、評価することで以前よりスムーズに治療に結びつけることができています。職種間のコミュニケーションがより密になることで臨床への貢献度も上がりそれが常駐の魅力だと考えます。

学会発表

せん妄多職種カンファレンス

電子カルテ上での添付文書の参照、ハイリスク薬の確認ができる様に薬剤科でデータ管理を行っています。

薬事委員会で承認された新規採用薬の電子カルテへの登録もすべて薬剤科で行っています。

分包・粉砕の可否も注意が必要な薬剤(投与時間や調製方法が決まっている薬剤など)

はオーダーの時点で自動的にコメントが印字されるように薬剤科で薬品マスタを作成する

など、医療安全に則したシステム運用を行っています。

医薬品情報室(DI室)では、月1回の安全性情報の発行と常勤医が集まる定例会でのプレゼンテーションを通じて、院内副作用報告と関連する薬剤のトピックスの概説を行い有害事象再発防止に努めています。

また、最新の添付文書改訂内容をまとめて掲載し院内各部署に周知しています。

その他、問い合わせデータベースの作成、院内医薬品集の改訂作業などを行います。

常勤医会で直接プレゼンすることで、医師から後日、問い合わせを受ける機会も増えやりがいのある業務です。

流通規則への対応や院内フォーミュラリーの作成など医療の質を保つため取り組んでいます。

定期的に企業(新規採用薬プレゼン)、薬剤師による講義など症例検討会を行っています。

新入職職員は先輩薬剤師によるオリエンテーション・段階的個別指導を受けながら、入職から半年をめどに当直業務を開始します。以降、2年目からは外来化学療法指導業務、抗癌剤無菌調製、病棟業務など徐々に活躍の場が増えていきます。

※2022年よりプリセプター制度を導入しました。ポートフォリオの活用で、評価とフィードバックを行うことで個人の進捗もわかりやすく、先輩薬剤師との絆も深まります。

2023年度より薬剤科ではコードブルーバックによる蘇生チームのバックアップシステムを開始しています

心肺蘇生時に使用する薬剤の中でも施錠管理が必要で配置ができない薬剤の供給、調製や処方提案から胸骨圧迫(心臓マッサージ)など薬剤師の活躍が求められる業務のひとつです

薬剤科内のBLS,ACLSプロバイダ取得者も増え、科内でプロバイダ取得者による一次救命処置について講義・実技研修や活動報告を定期的に行うことで、薬剤師全員が24時間365日対応できるよう備えています

近年の医療は、医師のみでなく、それぞれの領域の専門職種がチームとなって患者さんの治療にあたるのが一般的になってきました。

当院薬剤科でも、薬の専門家としてチームに参加し、患者さんの治療をサポートしています。

【ICT:Infection Control Team(感染制御チーム)AST:Antimicrobial Stewardship Team(抗菌薬適正使用支援チーム)】

看護師、医師、薬剤師、検査技師のチームで週1回のカンファレンス、病棟ラウンドを通して院内の抗菌剤の適正使用推進に寄与しています。

また、薬剤師全員がASTの一員として貢献できるよう知識の底上げを意識した講習会、症例検討会を感染制御認定薬剤師を中心に開催しています。

特定抗菌薬の適正使用のため届出の状況管理、抗生剤の使用状況に応じて採用品の見直し・検討を行っています。

私は入職後3年目で感染制御チーム(ICT)の一員となりました。

感染領域の業務は大きく感染制御と感染症治療に分けることができ、当初は2つの業務をICTが担当していました。2018年に抗菌薬適正使用支援チーム(AST)が発足し、ASTが感染症治療を担うことになりました。チーム構成は医師、看護師、薬剤師、臨床検査技師、事務員となっており、ICTとASTは同じメンバーで構成されています。そしてICTは看護師、ASTは薬剤師がチームの中心となって活動しています。当院のAST薬剤師の主な業務は感染症治療支援(抗菌薬選択・用法用量支援、TDM業務など)、抗菌薬サーベイランス、抗菌薬の採用品検討、職員への教育などがあります。

なかでも、TDM業務は検査結果(血液検査、細菌検査など)を参考にほぼ全例で治療設計を行い、治療に反映されています。病態も考慮しつつ、時には抗菌薬変更の提案も行う事もあります。感染症治療支援をする上で、意識している事は①治療効果を得ること(有効性の確保)②有害事象を最小限にする事(安全性の確保)③耐性菌を生み出さない事です。

今までは医師が処方した内容の鑑査がメインでしたが、今では抗菌薬の特性や患者背景、細菌検査等をもとに薬剤師が治療設計に貢献できる機会が増えてきています。

しかし、今回のCOVID-19のように治療薬がない場合、AST薬剤師として無力さを感じる場面もありました。そもそも感染制御部のみで対応する事は困難で各部署の協力と理解が必要不可欠でした。

今回の件で感染症に対する意識がより向上し、更に質の高い感染制御を目指せるチャンスだとも考えています。

栄養士、医師、看護師、リハビリ、薬剤師などでチームを組み、入院患者だけでなく外来化学療法室通院患者などへの栄養サポートにも積極的に力を入れています。 薬剤師は参加しているリンクスタッフへの講習会なども担当しています。

医師、看護師、MSW,薬剤師など多職種での週1回のカンファレンス、病棟ラウンドを通じて患者個々のトータルペインを解決するよう取り組んでいます。

月1回の院内・外部合同勉強会を通じて緩和医療の基礎知識から医療用麻薬の適正使用などの啓蒙活動にも医薬品の専門家として薬剤師が携わっています。

*PEACEプロジェクト(緩和ケア研修会)

当院では、PEACEプロジェクト緩和ケア研修会(年1回)を開催しています。

薬剤科では参加を推奨しており現在、8名の薬剤師が受講を終了しています。

検査科と共同で血液製剤の患者毎に使用記録の作成、保管を行っています。

患者毎の使用状況だけでなく、院内全体の製剤の動きや廃棄状況も

職員に向けた血液製剤の勉強会も毎月開催しています。

また、特定生物由来製剤は薬剤科で在庫管理を行っています。

薬剤科では全入院患者において入院時点での褥瘡ハイリスク薬の有無を確認し、褥瘡委員会に報告しています。

週一回の褥瘡ラウンドにも参加し、他職種で褥瘡の予防に努めています。

2024年度より薬剤師がチームに参加しています。日本老年薬学会「日本版コリンリスクスケール」を参考に、担当薬剤師が薬学的観点から高齢者に頻用される抗コリン作用のある薬剤のリスクを正確に評価し、薬物有害事象や相互作用を減少させることで患者の生活の質(Quality of life:QOL)の向上を目指しています。

当院の外来化学療法室には27床のベッドが完備され、月~土(土曜はAMのみ)に外来化学療法を施行しています。

センター内に無菌調製室、抗癌剤調剤室を設置し薬剤師3名がレジメンのチェック・カルテ入力・調剤・無菌調製を行っています。 また、認定薬剤師が常駐しており、抗がん剤治療説明、副作用確認、処方提案から患者様からの相談に応じ、多職種での情報共有を適宜行うことで安全な化学療法の施行に寄与しています。

全例で、新規レジメン導入時に薬剤師が初回薬剤指導を行います。

・外来腫瘍化学療法診療科1

キャンサーボードへ参加し、医師と患者情報・治療方針の共有を行うことで円滑な医療を提供できるよう努めています。

医師・薬剤師・看護師で院内の登録レジメンの管理を行なっており、プレメディケーションの提案など抗がん剤の適正使用に貢献しています。 年に数回、多職種(医師・看護師・薬剤師)による委員会を開催しています。

抗癌剤レジメン登録は医師の依頼を受け、すべて薬剤科で電子カルテ登録を行っています。

登録されたレジメンはレジメン委員会の承認をもって本登録、運用開始となっています。

医師、看護師、薬剤師、検査技師、リハビリによるチームで入院、外来患者に対する糖尿病への正しい基礎知識を教育することを目的としています。

週1回のカンファレンスは患者情報・治療の情報を共有する貴重な場です。

当院では糖尿病教育入院、CKD教育入院を実施しており、入院期間中は薬剤師による患者教室を実施しています。患者会「くすのき会」など外来患者さんのサポートも行っています。

当院には外来専門の施設であるメディカルプラザ江戸川があり、9割以上は院内調剤です。

外来施設には一日5~6人がローテーションで割り振られ業務を行います。

病院で働きながら門前薬局の様なスキルも磨くことができます。

カルテは電子カルテで一括管理されているため、スムーズな監査業務・疑義紹介を行えます。

新卒で入職しました。当院薬剤科の特徴としては、1年目は入院/外来調剤・点滴調剤・持参薬鑑別などを行います。担当業務は1日ごとに割り振られているため、1つの業務に縛られず日々新たな発見があります。

2年目からは病棟業務や抗がん剤指導業務など活動の場が広がります。病棟業務は各診療科の病棟を1年クールで回るため、多くの知識・経験を積むことができます。初めのうちは自分自身、業務をこなせるかと不安を感じていましたが、上司や先輩方が業務面や知識面についてサポートしてくれるため安心して業務に取り組むことができます。

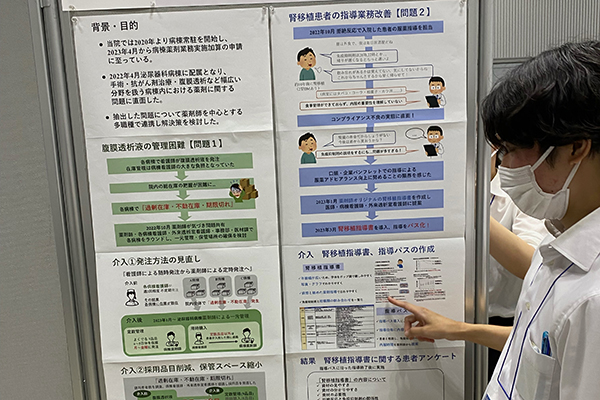

私は泌尿器科病棟へ配属となり、薬剤指導業務の他に病棟での医薬品過剰在庫の解消・腎移植患者への指導改善に取り組んできました。その結果、看護師含む他職種から感謝の声だけでなく勉強会の依頼、外来患者への介入依頼を受け、『腎移植後薬剤師外来』を発足し、内服状況・副作用の確認、必要に応じて医師への処方提案を行っています。入院中の術前・術後から退院後の外来においても継続的に携われるため、患者さんが相談事や世間話をしてくれることも多くあります。

私は日々のルーティン業務(調剤室や病棟)以外にも病院薬剤師としての活躍の場は多くあると考えています。自分の行った取り組みが他職種や患者さんのために活きていることに働きがいを感じています。

実務実習を江戸川病院で行い、新卒で入社しました。

外来がん治療認定薬剤師を取得し、現在は外来化学療法室で常駐し、がん患者管理指導料ハを算定しています。主な業務は、化学療法導入時の初回指導、2回目以降の副作用の理解度確認、副作用発現状況確認などです。

投与法について現場の看護師や医師から相談を受けることも多くあります。患者の中には、限られた診療時間の中で遠慮や言い忘れなど医師に自分の思いを充分伝えられないまま化学療法室に来られる方もいます。

化学療法は点滴に時間がかかる分、自分の思いを訴えやすい場所だと感じています。そのような患者と医師の架け橋となれるように日々業務にあたっています。

「実は○○が困ってるんだよね。」など患者の思いを引出し、副作用の早期発見や支持薬の処方につなげ、1つ1つ丁寧に対応していくことを心掛けています。 自分が病院薬剤師として学んできたことを日々活かせることが魅力であり、やりがいを感じています。